Les archives du féminisme, basées à Angers, ont déposé au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir un ensemble d’entretiens qui constituent le fonds « Témoigner pour le féminisme ». Ce fonds se compose de différents enregistrements accessibles à nos cotisantes et cotisants, ils offrent aux étudiant.es et chercheur.euses l’opportunité d’entendre les témoignages de femmes qui ont pris part aux luttes féministes à partir des années 70.

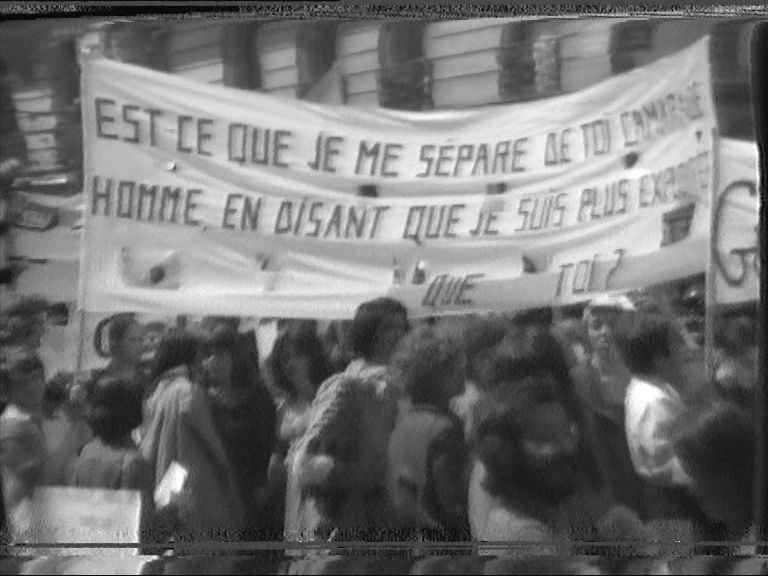

Le premier ensemble d’entretiens a été réalisé par Carole Roussopoulos au moment du tournage de son film Debout ! Une histoire du Mouvement de libération des femmes 1970 – 1980, en 1999. 21 femmes, françaises et suisses, y évoquent leur parcours de militantes féministes.

Dans ces premiers entretiens, nous pouvons entendre ceux de :

Nadja Ringart, Claire-Lise Stehlé, Anne Zelensky, Marie-Jo Bonnet, Odile Dhavernas, Annie Sugier, Maya Surduts, Marianne Ebel, Gabrielle Brodmann, Marie-Jo Glardon, Diane Gilliard, Rina Nissim, Rosangela Gramoni, Doudou Denisart, Emmanuelle De Lesseps, Franceline Dupenloup, Françoise Picq, Christine Delphy, Jacqueline Feldman, Martine Chaponnière et Hélène Bregani

EXTRAIT 1 Christine Delphy, Tournage Debout ! Une histoire du Mouvement de libération des femmes 1970 – 1980, Carole Roussopoulos 1999

De 2006 à 2010, la commission audiovisuelle d’archives du féminisme, composée à l’époque d’Hélène Fleckinger, Françoise Flamant, avec Laure Poinsot, et Barbara Wolman enregistrent de nouveaux entretiens à Paris et en région parisienne. Puis en 2011, Françoise Flamant s’associe à Josiane Szymanski pour en tourner 3 nouveaux, à Nantes et Angers.

Voici la liste des femmes entendues lors de cette série d’entretiens, désormais disponibles aux chercheuses :

Suzanne Képès, Françoise Flamant, Andrée Michel, Anne Zelensky, Annie Sugier, Xavière Gauthier, Marcelle Devaud, Josy Thibaut, Nelly Trumel, Evelyne Rochedereux, Marie-Françoise Gonin, Marie-Claude Caillaud, et Janie Michel

Enfin, en 2021, Marine Gillis dépose au Centre 35 nouveaux entretiens qu’elle a récoltés ces dernières années en pays de Loire et Bretagne.

Dans cette dernière série d’entretiens, ont été entendues Catherine Barbotin, Christian Bonnaud, Danielle Bousquer, Madeleine Bouttier, Andrée Chapalain, Anna Chouat, Anne-Marie Couder, Catherine Debruyères, Paquita Franco-Blanchard, Martine Gassiot et Claude Perret, Brigitte Gendre, Anne-Marie Giffo-Levasseur, Marie-Françoise Gonin, Marie-Madeleine Grangé, Louisette Guilbert, Catherine Guy, Danielle Largillière, Yvette Le Govic, Janou Mathé, Bernard Meslé, Marie-Françoise Meslé, Christine Morette, Nolwenn Pedrono, Fanfan Pierron, Monique Préau, Françoise Rampillon-Mignon, Micheline Raoul, Rose-Marie Sanchez, Pascale Scilbo, Françoise Soulimant, Anne Valin et Voix Rebelles.

EXTRAIT 2 : Catherine Debruyères dans un entretien réalisé par Marine Gillis, 2020

N’hésitez pas nous contacter à doc@centre-simon-de-beauvoir.com pour explorer ces témoignages.